イタリア発祥のハイジュエリーメゾン、ブルガリの日本史上最大規模の展覧会「ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧」が、六本木の国立新美術館で2025年9月17日から12月15日まで開催されています。

約350点にのぼるブルガリ・ヘリテージ・コレクションや重要な個人コレクションから選び抜かれた珠玉のジュエリーと、色彩に着想を得た現代アートが一堂に会し、「色彩」にフォーカスした万華鏡のような世界を堪能できます。

妹島和世と西沢立衛による建築家ユニット「SANAA」と、イタリアのデザインユニット「フォルマファンタズマ」による空間デザインも見どころの一つで、古代ローマ浴場のモザイクや東京・イチョウのパターンがモチーフとなった反射素材で、ジュエリーの輝きを増幅する仕掛けが施されています。

本記事では「ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧」について、アクセスやチケットなどの概要から、所要時間や混雑状況、販売されているグッズ、そして個人的な感想をまとめています。

これから本展に行こうと検討している方の参考になれば幸いです。

展覧会の概要

| 会期 | 2025年9月17日(水)~12月15日(月) |

| 休館日 | 毎週火曜(ただし9月23日(火・祝)は開館、24日(水)休館) |

| 開館時間 | 10:00~18:00(毎週金・土曜は20:00まで) ※入場は閉館30分前まで |

| 会場 | 国立新美術館 企画展示室2E(東京都港区六本木7-22-2) |

| アクセス | 東京メトロ千代田線 乃木坂駅6出口直結、東京メトロ日比谷線・都営大江戸線 六本木駅から徒歩約5分 |

チケットについて

展示は日時指定制で、公式サイトなどで事前に時間帯指定券を購入してから入場します。

チケットの料金は以下の通りです。

| 一般 | 2,300円 |

| 大学生 | 1,000円 |

| 高校生 | 500円 |

| 中学生以下 | 無料(日時指定予約不要) |

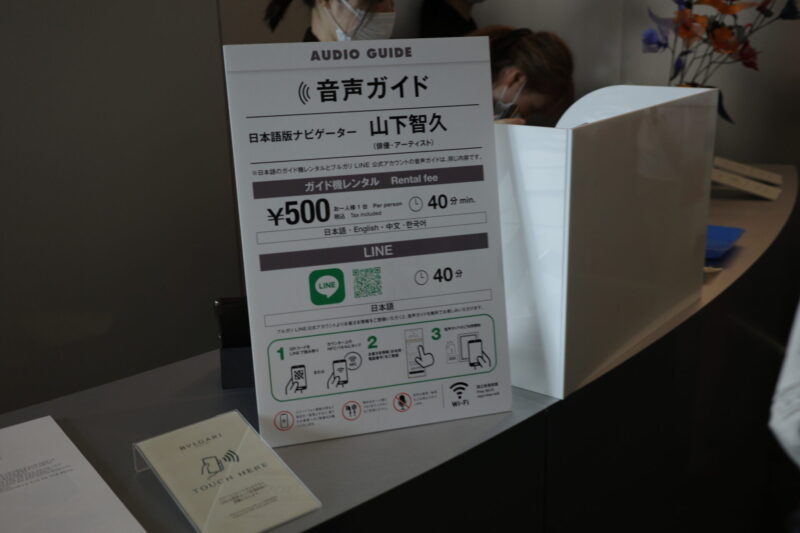

また、本展には音声ガイドも用意されています。

会場にあるQRコードをLINEで読み取り、ご自身のスマートフォンで利用できます。

※イヤホンなどが必要となります。

音声ガイドのナビゲーターは俳優・アーティストの山下智久さん。収録時間は約40分。結構ボリュームがありました。

ちなみに500円でガイド機のレンタルもできます。

所要時間に混雑状況

私は祝日10:00〜に行きました。

会場入り口には入場列ができており、入場まで若干待ちました。

会場内は混雑しておりましたが、展示作品数が多いので見る順番を工夫すればそこまで混雑は気になりませんでした。

所要時間は1時間半程度。ゆっくりみたら2時間以上、サクサクみたら1時間くらいではないでしょうか。

会場中間位置あたりにトイレ&休憩スペースもあるのでじっくり楽しむことができます。

展示会タイトル前で記念写真が撮れるスペースがあったりもします。

ちなみに写真撮影は可能ですが、フラッシュの使用や動画撮影は禁止となっております。

BVLGARI(ブルガリ)について

ブルガリは1884年、ギリシャ出身のソティリオ・ブルガリがローマ・システィーナ通りに宝飾店を開いたことに始まる老舗ブランド。

伝統的にプラチナ・モノトーンが主流だった20世紀初頭に、ビビッドな宝石を大胆に組み合わせた色鮮やかなジュエリーを次々と生み出し、“色石の魔術師”とも呼ばれる独自のスタイルを確立しました。

古代ローマのモチーフや地中海の自然を色彩豊かに再現するセンスで、140年以上にわたり世界的な評価を得ています。

今回の展覧会は、ブルガリにとって10年ぶりの大規模な日本での回顧展となり、ブランドの歴史と“色彩”というアイデンティティに光を当てる内容になっています。

展覧会の内容

会場デザイン

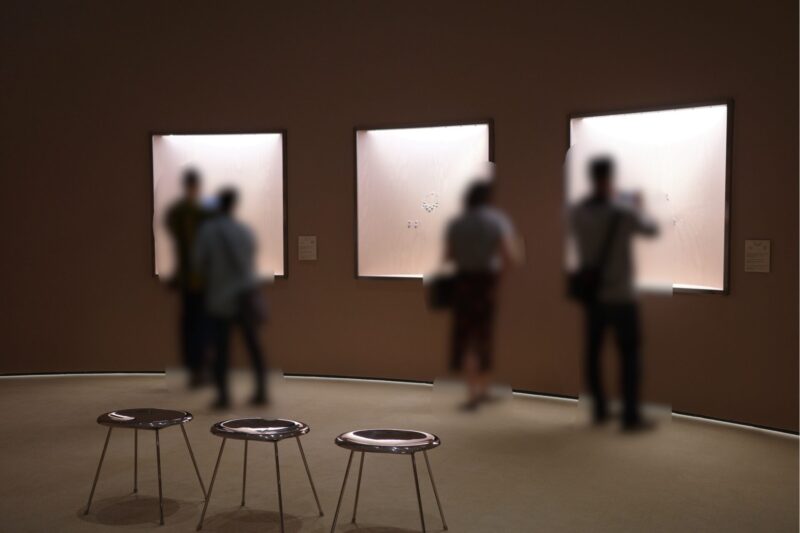

展示空間は建築ユニットSANAAとフォルマファンタズマの協働によるもの。

古代ローマ皇帝カラカラ浴場のモザイク模様や東京のシンボルであるイチョウの形状を取り入れた反復パターンを、アルミやアクリル、半透明の板で表現することで、入った瞬間からジュエリーの輝きが空間全体に広がっていくような印象を受けます。

部屋同士はイチョウ葉をモチーフにした形状でつながり、イタリアと日本をつなぐ象徴的な演出もなされています。

第1章「色彩の科学」

最初の章ではドイツの詩人ゲーテが提唱した色相環がテーマになっており、赤・黄・青の三原色とジュエリーとの対応が示されます。

19世紀のゲーテは赤・黄・青を重要な原色と定義し、展示ではそれぞれを「ルビー」「ゴールド」「サファイア」に対応させた作品が登場。

色彩の生理学的効果に基づいたジュエリーの世界が紹介され、色の基礎知識を視覚的に学べる工夫が施されています。

緑、紫、オレンジ。

暖色と寒色の色調。

そして章の最後にはララ・ファヴァレットのインスタレーションで締めくくられています。

第2章「色彩の象徴性」

第2章は色の文化的・象徴的側面がテーマです。

前半では、ブルガリのダイヤモンドカット技術によって「白」の概念がどう表現されてきたかが語られます。

白は純潔や清廉さ、あるいは死といった文化によって多様な意味を持つ色で、ブルガリのジュエリーでは単なる“余白”を超えて特別な意味合いが込められています。

中盤では伝説的な《ネックレス》(1961年、別名「セブン・ワンダーズ」)が登場。

プラチナにダイヤモンドと7つのエメラルドをあしらったこのネックレスは、東西で高貴の象徴とされてきた「緑」を前面に出した作品で、西洋ではエメラルドが長く“高貴”の象徴とされてきた背景が説明されています。

蛇(セルペンティ)のモチーフも随所に現れ、古代から「知恵」「生命力」「永遠」の象徴とされるこのモチーフが、身につける人に力を与える存在として演出されています。

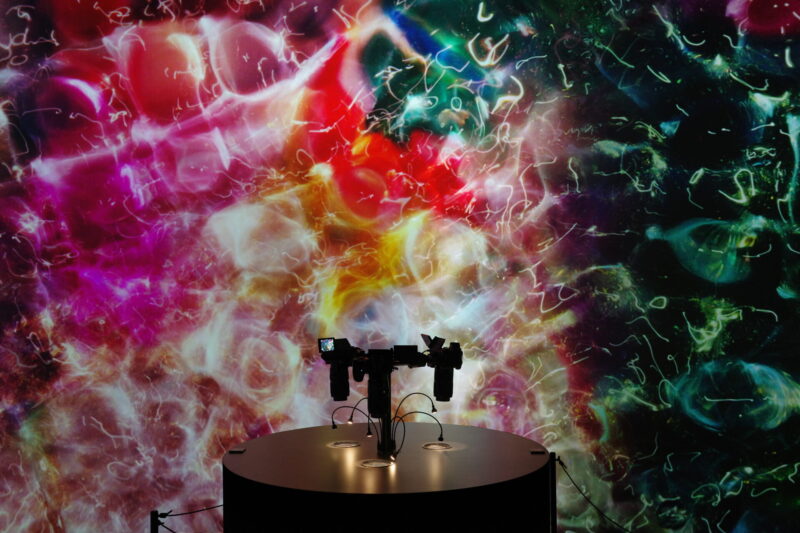

「ワンダージェム」はメゾンの魅力的な資格げんごとイメージに着想を得た、インタラクティブな映像インスタレーション。

床の円の中に立つと、4つある映像シークエンスの中の1つが流れます。

また壁面には小さなスクリーンが設置されており、ブルガリのアイコニックなキャンペーン映像が流れています。

顧客たちから「色石の魔術師」という称号を得たブルガリならではのコレクションや

ブルガリを代表するアイコン「セルペンティ」コレクションのコーナー。

そして最後は森万里子による立体作品《Onogoro Stone III》が展示されております。

第3章「光のパワー」

最後の章では「光」が色の知覚に果たす役割に焦点が当てられます。

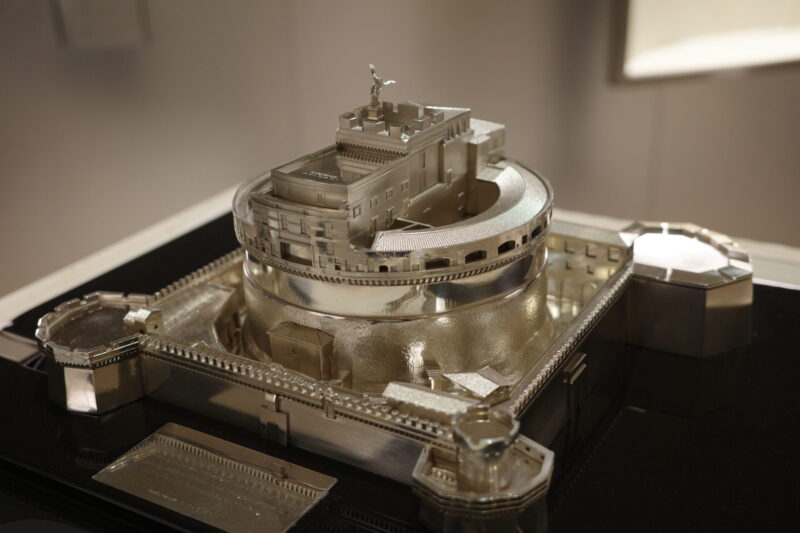

銀細工職人出身の創業者ソティリオ・ブルガリにちなみ、反射素材の銀や金の使い方が紹介され、初期の銀製品やローマのモニュメント、本店住所を記したプレートなど、メゾンの技術的・歴史的遺産が展示されます。

章の締めくくりには、本展キービジュアルにもなった《コンバーチブル・ソートワール=ブレスレット》(1969年頃)が登場。

ファンシーカラー・ダイヤモンドやパールをふんだんにあしらったこの作品は、ブルガリの色彩物語を豊かに体現しており、中山晃子の映像作品《ECHO》と響き合うように対置され、展覧会を華やかに締めくくっています。

販売されているグッズについて

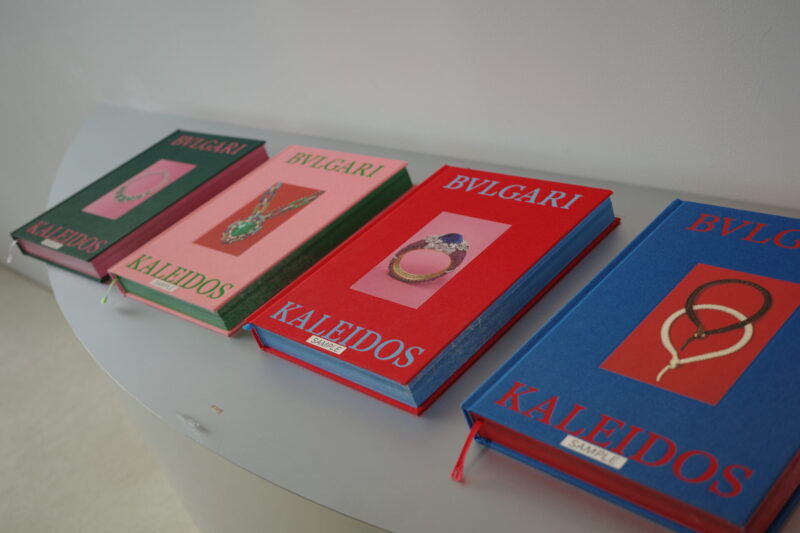

展覧会会場内にある特設ショップでは、公式図録やポストカード、ポスターなどの関連グッズが販売されています。

公式図録はハードカバーび豪華仕様で、表紙違いのバージョンが数種類用意されています(デザインはポップアート調で、コレクターズアイテム感も)。かなりかっこよかったです。

ポストカードやポスターも数種展開されているので、来場記念やインテリアとして人気そうでした 。

展覧会の感想

「ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧」は、ブルガリ140年以上の歴史と「色彩」を徹底的に堪能できる見応え抜群の展覧会です。

イタリア・ローマ発のジュエリーブランドが築いてきた伝統と革新、そしてイタリアと日本の文化的なつながりが、豪華なジュエリーと空間演出を通じて表現されています。

貴重な宝飾品をまとめて見る機会は滅多にないうえ、会場デザインも美術的なので、ジュエリーやデザイン好きにはぜひおすすめしたい展覧会です。

混雑する前に早めの来館を検討してみてください。

ということで、「ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧」の超個人的なオススメ度は…。

★★★☆☆

あくまで私個人の感想ですが、参考にしていただければ幸いです。

これからも少しずつアートやファッション関係の記事を書いています。

Instagramで記事の告知を行なっていますので、よかったらフォローお願いします。

コメント