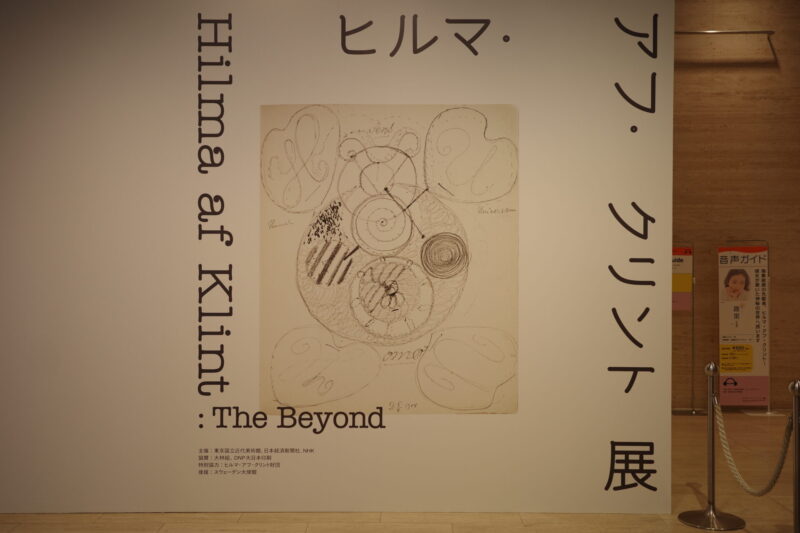

東京国立近代美術館でスウェーデンの画家ヒルマ・アフ・クリントの大回顧展「ヒルマ・アフ・クリント展」が開催中です。

アフ・クリントは、カンディンスキーやモンドリアンよりも早く抽象絵画を描いた先駆者として知られています。

アジア初の大規模な回顧展であり、彼女の画業の全貌に迫る作品群を展示。

初期のデッサンや植物の写生、そして神秘主義的な影響を受けた抽象作品など、多彩な約140点もの作品が公開されています。

また、特設ミュージアムショップでは、アフ・クリントの作品をモチーフにしたグッズも販売されています。

本記事では「ヒルマ・アフ・クリント展」について、チケットやアクセスなどの概要から、所要時間に混雑状況、販売されているグッズ、そして個人的な感想をまとめています。

これから「ヒルマ・アフ・クリント展」に行こうと検討している方の参考になれば幸いです。

展覧会の概要

| 会期 | 2025年3月4日(火)〜6月15日(日) |

| 休館日 | 月曜日(ただし3月31日、5月5日は開館)、5月7日(水) |

| 開館時間 | 10:00〜17:00 金曜、土曜は10:00〜20:00 ※入館は閉館の30分前まで |

| 会場 | 東京国立近代美術館 |

| 住所 | 〒102-8322 千代田区北の丸公園3-1 |

チケットについて

チケットの価格は以下の通りです。

- 一般:2,300円

- 大学生:1,200円

- 高校生:700円

- 中学生以下:無料

本展のチケットで東京国立近代美術館のコレクション展も入場可能です。

チケットの購入は当日窓口のほか、オンラインで事前購入も可能です。

日時指定制でもなく、当日窓口販売は並ぶ可能性があるため、事前にオンラインで購入しておくことをおすすめします。

音声ガイド

本展覧会には有料の音声ガイドが用意されています。

ナビゲーターは俳優の趣里さん。

透明感があり、穏やかな語り口調でとても聴き取りやすいです。

コンテンツ数は21(作品解説19件、ボーナストラック2件)、収録時間は約30分。

音声ガイドのご利用は会場でレンタルするか、ご自身のスマートフォンでアプリからインストールするか選べます。

どちらも価格は650円。会場レンタル版は現金のみでのお支払いとなるのでご注意ください。

混雑状況と所要時間

私は開催直後の土曜日、15時過ぎに行きました。

チケット販売窓口は列ができていましたが、会場入り口は待ちはなく、スムーズに入場できました。

会場内は人は入っていましたが、作品鑑賞に支障はほとんどありませんでした。

ちなみに写真撮影は可能ですが、動画撮影は禁止です。

入場してから会場を出るまでの所要時間は1時間半くらい。ゆっくり見たら2時間、早い人なら1時間かからない程度かと思います。

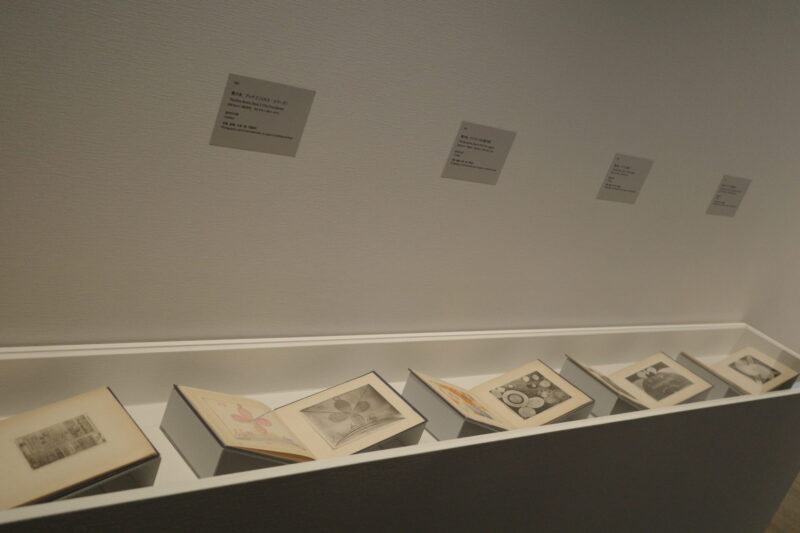

会場の様子

展覧会は時系列に全5章で構成されています。

ヒルマ・アフ・クリントの生前や死後もほとんど公開されなかった約140点の作品が集結します。

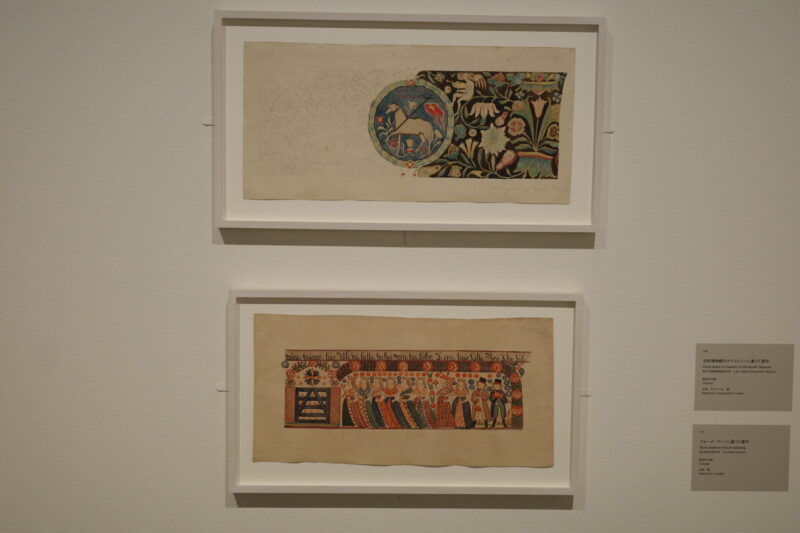

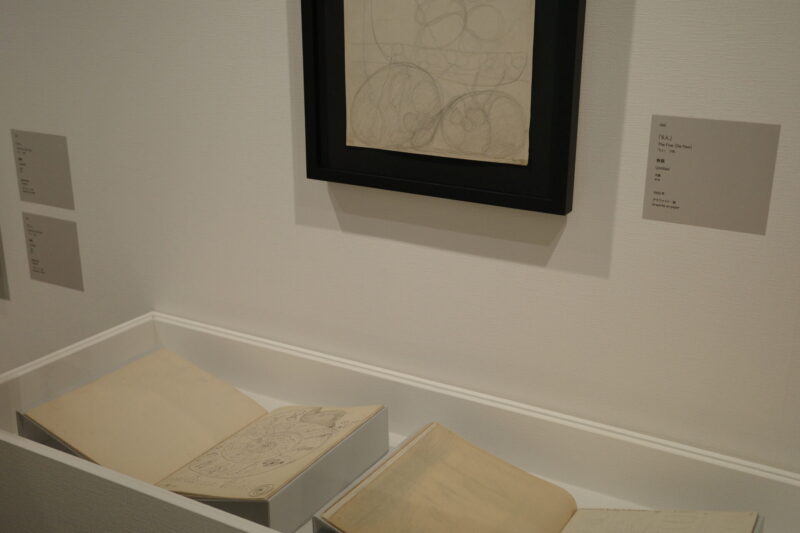

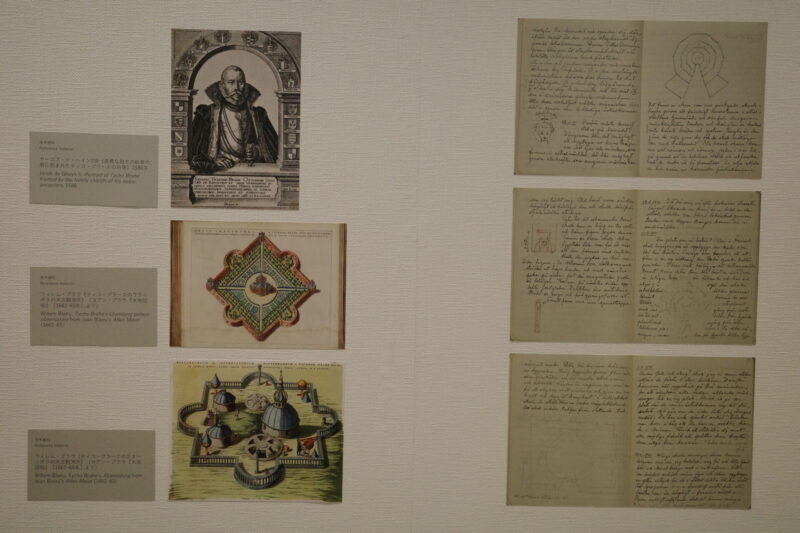

代表作「神殿のための絵画」(1906–1915年)を中心に、ノートやスケッチも展示。

全ての作品は日本初公開。

彼女の創作の源や画業の全体像を紹介します。

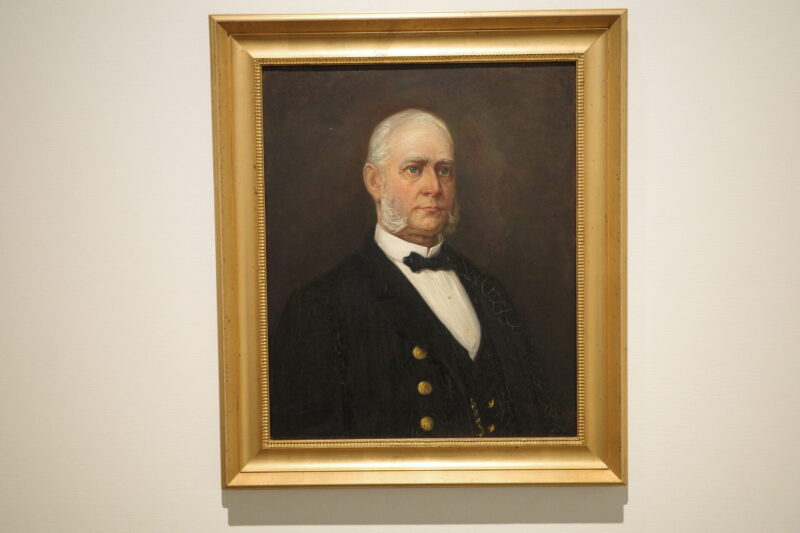

第1章 アカデミーでの教育から、職業画家へ

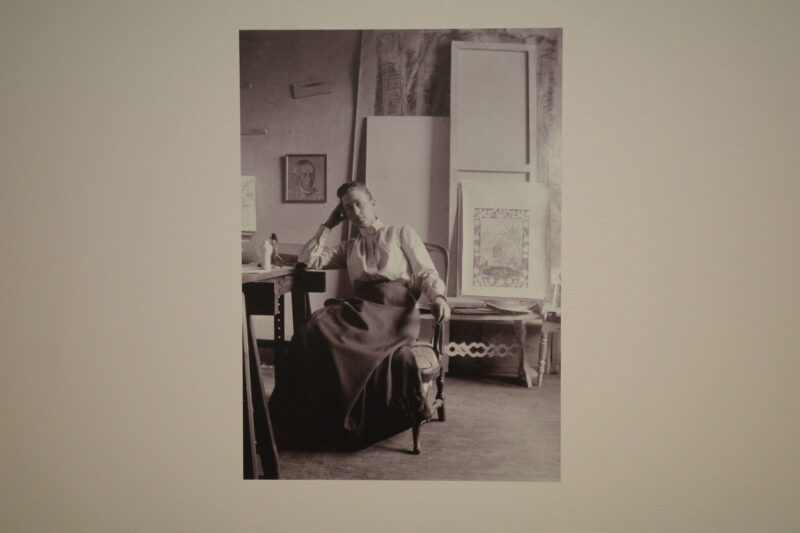

ヒルマ・アフ・クリントは1862年にスウェーデンで生まれました。

海軍士官の父の影響で、天文学や数学に親しみます。

1882年に王立芸術アカデミーに入学し、高い技術を習得。

卒業後は肖像画や風景画を描く職業画家として活動し、児童書や医学書の挿絵も手がけました。

また、女性芸術家協会の幹事としても活躍しました。

第2章 精神世界の探求

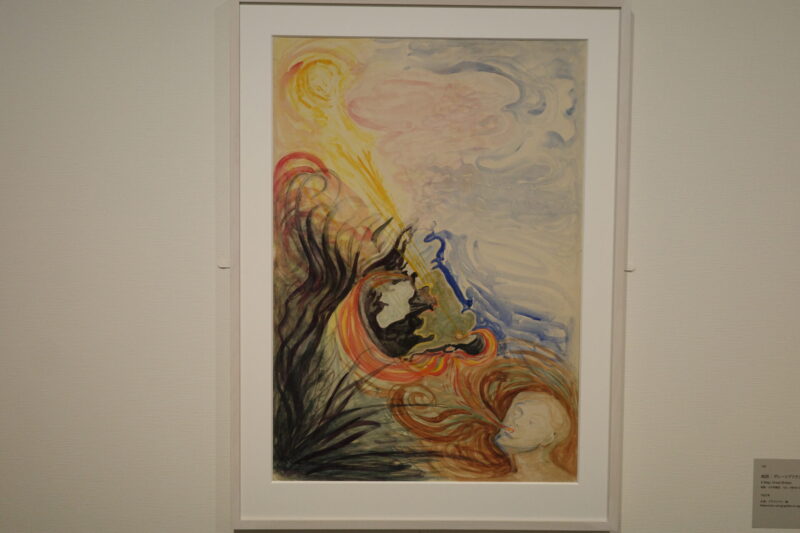

ヒルマ・アフ・クリントは17歳頃からスピリチュアリズムに興味を持ち、アカデミーで学びながら瞑想や交霊に参加しました。

1896年、4人の女性と「5人(De Fem)」を結成し、トランス状態で受けた霊的なメッセージを自動書記や自動描画で記録。

これにより、従来の美術技法を離れ、新たな視覚表現を生み出しました。

第3章 神殿のための絵画

1904年、ヒルマ・アフ・クリントは「5人」の交霊会で、高次の霊から「物質世界から解放し、霊的能力を高めることで人間が進化する」という神智学的な教えを題材に絵を描くよう告げられましたそうです。

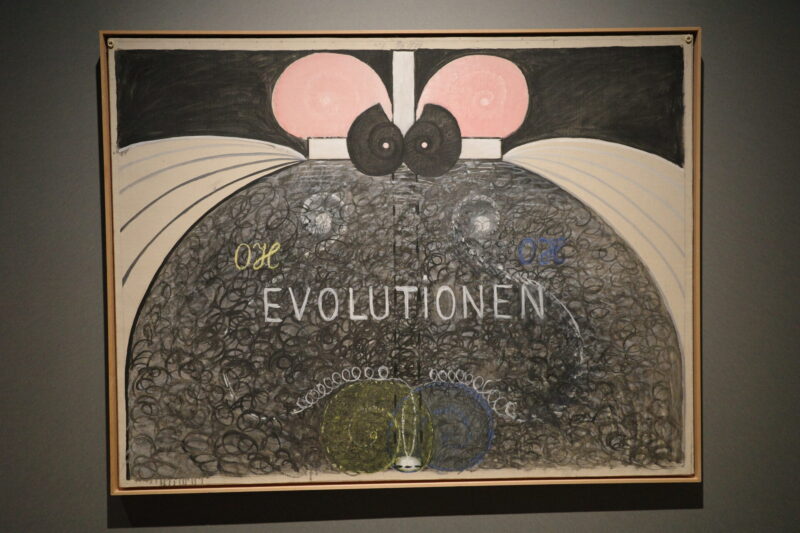

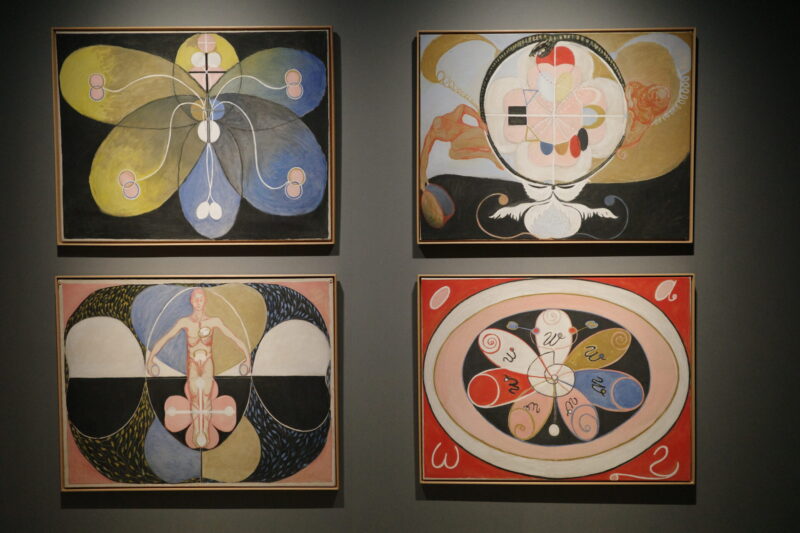

これをきっかけに、全193点からなる『神殿のための絵画』の制作が始まり、1906年から1915年まで約10年かけて制作されました。

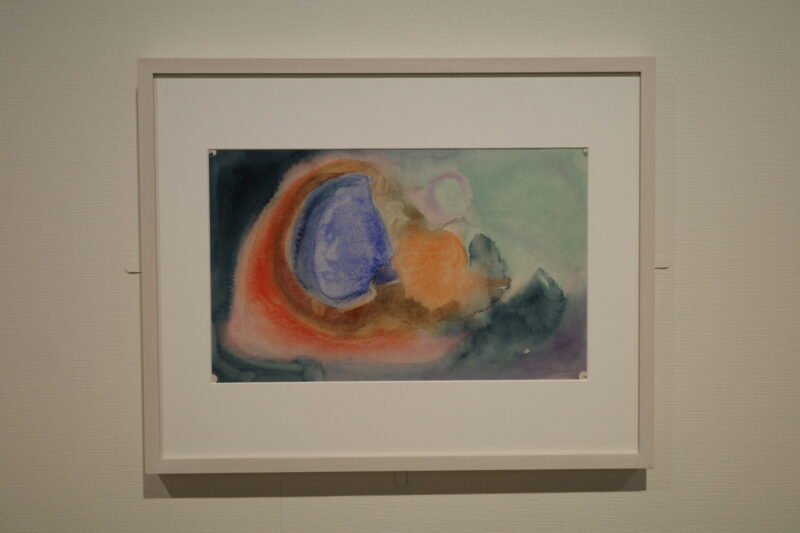

この作品群は、〈原初の混沌〉、〈エロス〉、〈10の最大物〉、〈進化〉、〈白鳥〉など複数のシリーズに分かれており、円や四角などの幾何学模様、花びらや蔓、細胞や天体を思わせる形が使われ、見えない実在を感じ取る探求が表現されています。

<神殿のための絵画>の最初の連作は、全26点で構成されています。ここでは、善と悪、男性性と女性性といった対立する力を一つにまとめ、世界の始まりにあった一体性(oneness)を再現するという、神智学に基づく世界誕生の教えが表現されています。

今回の展覧会の目玉とも言われる<10枚の最大物>はこの章で登場します。

1907年、アフ・クリントは人生の4つの段階(幼年期、青年期、成人期、老年期)をテーマに、「楽園のように美しい」10枚の大作を描くという啓示を受けました。

速く乾くテンペラ技法を使い、たった2か月で巨大な作品10点を完成させ、その大きさや荘厳さは、彼女が以前賞賛したルネサンス期イタリアの祭壇画を思い起こさせます。

この<白鳥シリーズ>は全24点の作品で、最初ははっきりした白鳥が、抽象的で幾何学的な形に変わり、最後に再び元の姿に戻る様子が表現されています。

これは、具象と抽象、光と闇、生と死、雄と雌といった対立するテーマが、さまざまな段階で融合していくプロセスを示しています。

アフ・クリントが生きた時代、目に見えない世界への探求は、精神世界だけでなく、エジソンやテスラの電気の発明、レントゲンのX線発見、キュリー夫妻の放射線研究など、科学の進歩とも深く関わっていました。

こうした科学的発見は、当時の神秘主義的思想とも共鳴し、抽象的・象徴的な芸術運動に大きな影響を与えました。

アフ・クリントは、精神的な探求と科学的な関心の両方を絵画で表現し、<神殿のための絵画>はその代表作です。

この作品群が、彼女が現代美術において最も重要な作家の一人とされる所以となっています。

第4章 「神殿のための絵画」以降:人智学への旅

1915年に<神殿のための絵画>を完成させた後、ヒルマ・アフ・クリントは1917年の〈原子シリーズ〉や1920年の〈穀物についての作品〉などで、自然科学と精神世界への関心を引き継ぎつつ、より幾何学的で図式的な表現を追求しました。

1920年、介護していた母の死を機に、彼女は神智学から離れ「人智学」に傾倒し、スイス・ドルナッハに長期滞在。

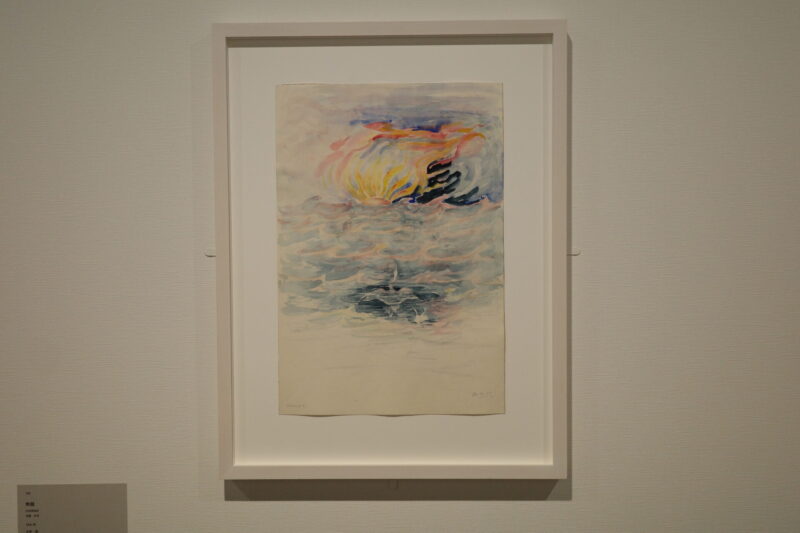

ルドルフ・シュタイナーの影響を受け、従来の幾何学的な作風に加え、水彩のにじみなど偶然性を活かして、色自体が主題となる表現へと変化していきました。

第5章 体系の完成へ向けて

1920年代からヒルマ・アフ・クリントは、水彩画を中心に神智学や宗教、神話に基づく具体的なモチーフを用いた作品制作を続けました。

例えば<地図:グレートブリテン>は、上空から見たイギリスに南東から不吉な風を吹きかける人物を描き、後の第二次世界大戦を予言するような印象を与えます。

また、1920年代半ば以降、彼女は自分の思想や表現を記したノートを編集・改訂する作業にも取り組み、これが後半生の大切な仕事となりました。

特に、<神殿のための絵画>を収めるための理想の螺旋状の建物の構想は注目すべき点です。たとえ実現しなかったとしても、こうした継続的な編集作業は、彼女がいかに厳密な体系性を目指していたかを示しています。

最終的に、1944年に1,000点を超える作品や資料を甥に託し、彼女は81歳で生涯を閉じました。

特設グッズショップにも注目

展覧会の最後には特設のグッズショップがあります。

図録やポストカードにポスター、Tシャツやトートバッグといったアパレルなどの展覧会定番グッズがかなり充実しています。

また、多種多様な北欧グッズも並んでいました。

図録に関しては、楽天ブックスでも販売されるようです。

気になる方、展覧会で買い忘れたかたはそちらをチェックしてみてください。

楽天ブックスで「ヒルマ・アフ・クリント展」の図録をチェック展覧会の感想

「ヒルマ・アフ・クリント展」は、彼女が追求した神秘主義や抽象美術の革新性が存分に感じられる展示でした。

独特な色彩や形、そして豊富な制作資料を通して、彼女の独創的な世界観と深い探求心が伝わり、現代美術の新たな可能性を感じさせる印象的な体験でした。

ということで、「ヒルマ・アフ・クリント展」の超個人的なオススメ度は…。

★★★☆☆

あくまで私個人の感想ですが、参考にしていただければ幸いです。

これからも少しずつアートやファッション関係の記事を書いています。

Instagramで記事の告知を行なっていますので、よかったらフォローお願いします。

コメント